日期:2025-07-06 16:06:20

广信配资

广信配资

在当今复杂多变的国际局势中,中东地区始终是全球关注的焦点。近年来,伊朗、以色列和美国之间的冲突不断升级,尤其是2025年6月以色列对伊朗核设施的空袭及其后的停火协议,不仅改变了中东的战略格局,也引发了对所谓“中俄伊铁三角”关系的广泛讨论。伊朗在冲突中的表现暴露了其战略投机性,而中国在这一过程中的克制选择则被认为是明智的。

中东地区的地缘政治自古以来就充满张力,而伊朗、以色列和美国之间的博弈尤为突出。伊朗自1979年伊斯兰革命以来,与美国关系持续恶化。美国支持的巴列维王朝被推翻后,伊朗建立伊斯兰共和国,随即发生美国大使馆人质危机,导致两国彻底断交。

此后,伊朗的核计划、地区代理人战略以及反美立场成为冲突的核心。2015年签署的《联合全面行动计划》(JCPOA)曾短暂缓解紧张局势,但2018年美国退出协议并恢复制裁,使伊朗经济陷入困境,双边关系再度恶化。

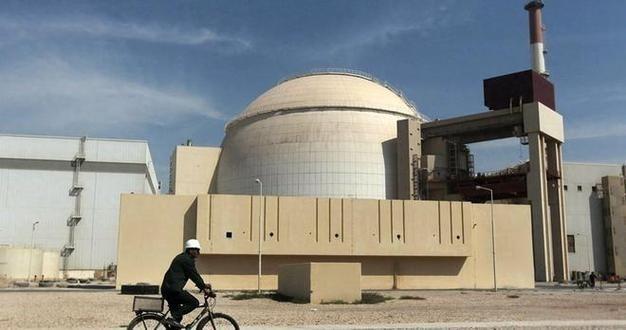

伊朗与以色列的对抗同样由来已久。以色列将伊朗的核计划视为生存威胁,多次通过暗杀、破坏和空袭削弱其能力。伊朗则通过支持黎巴嫩真主党、巴勒斯坦哈马斯等组织,与以色列展开间接较量。

2025年6月13日,以色列对伊朗核设施发动大规模空袭,目标包括高级军事领导人和核科学家,导致地区局势急剧升温。美国于6月21日加入行动,对伊朗核设施实施进一步打击。6月23日,伊朗对美国在卡塔尔的军事基地发动导弹袭击,但规模有限,未造成伤亡。次日,在特朗普斡旋下,以色列与伊朗达成停火协议,结束了为期12天的冲突。

伊朗在此次冲突中的表现颇具争议。空袭发生后,伊朗官方高调宣称“背靠中俄”,试图借助“铁三角”形象增强对抗信心。但其实际行动却与其强硬姿态不符。导弹袭击的象征性大于实质性,停火协议的迅速接受则显示出伊朗更倾向于妥协而非持久对抗。这种“雷声大、雨点小”的策略表明,伊朗并非坚定的反美先锋,而是根据自身利益灵活调整立场。

伊朗的行为给国际社会,尤其是中国,带来了深刻教训。伊朗试图将中国作为与美国谈判的筹码广信配资,期待中国因中美对立而全力支持其对抗。但当中国未提供军事援助时,伊朗迅速转向与美国妥协,显示其战略并非基于联盟忠诚,而是短期利益。这种投机性暴露了伊朗作为伙伴的不可靠性,也促使人们重新审视“中俄伊铁三角”的真实性。

“中俄伊铁三角”的真相

“中俄伊铁三角”这一概念自2021年起在国际关系领域流行,源于三国在对抗西方压力时的合作加深。中国是伊朗石油的最大买家,2021年两国签署25年战略合作协议,涵盖经济、军事和安全领域。

俄罗斯与伊朗在叙利亚问题上密切配合,共同支持阿萨德政权。三国还多次举行联合军事演习,例如在波斯湾的海军演习。这些互动被西方解读为对抗美国霸权的“战略三角”。

但这一“铁三角”的稳固性被高估。表面上看,三国在经济和外交上有一定协同,但其核心驱动力是各自的国家利益,而非深层次的联盟承诺。2025年6月的冲突进一步揭示了这一关系的松散本质。

中国与伊朗的经济联系密切,但军事支持始终有限。25年战略合作协议主要聚焦能源和基础设施,中国从未承诺在冲突中为伊朗提供直接援助。伊朗是中国“一带一路”倡议的重要节点,但中国更关注中东整体稳定,而非单一国家的军事冒险。俄罗斯与伊朗的合作则更多出于地缘政治需要。

叙利亚战争中,俄罗斯依赖伊朗的地面力量,但其支持更多是为了维持自身在中东的立足点,而非无条件援助伊朗。此外,俄罗斯因乌克兰战争需要伊朗的无人机和导弹供应,这使两国关系更像交易而非联盟。

三国在国际舞台上的互动也存在明显分歧。中国倾向于通过外交手段维护利益,例如2023年促成沙特与伊朗和解,展现其作为中东调停者的角色。俄罗斯则更倾向于军事姿态,但在2025年冲突中仅停留在口头谴责,未采取实质行动。伊朗则在经济困境和外部压力下,表现出战略摇摆,既寻求中俄支持,又不愿完全放弃与西方的谈判空间。

伊朗在冲突初期渲染“铁三角”形象,试图借此威慑美国和以色列。然而,中国和俄罗斯的反应却与其期待不符。中国外交部多次呼吁各方克制,通过对话解决问题,未派遣任何军事力量。俄罗斯总统普京谴责美国和以色列的行动为“无端侵略”,但仅限于外交表态,未向伊朗提供军事援助。这种各自为政的立场表明,三国在危机中的协调能力不足。

事实上,“铁三角”更像是基于共同反美情绪的临时联合,而非经得起考验的战略同盟。伊朗期待中俄为其提供安全保障,但两国的谨慎态度显示,它们更关注自身利益而非伊朗的诉求。相比之下,三国在非军事领域的合作更为务实,例如经济贸易和能源交易,但在军事冲突中的分歧暴露了这一关系的脆弱性。

西方智库常将“中俄伊铁三角”视为对全球秩序的威胁,但这种看法忽略了三国间的内在矛盾。中国追求全球化经济利益,不愿因支持伊朗而与美国彻底翻脸。俄罗斯在中东的影响力有限,且其资源更多投入乌克兰战场。伊朗则因经济制裁和内部压力,难以成为可靠的战略支柱。这种利益分化使得“铁三角”难以形成真正的合力。

中国的战略选择与智慧

面对冲突,中国采取了克制而务实的策略,未向伊朗提供军事支持,而是通过外交渠道呼吁和平。这一选择不仅避免了外交陷阱,也为中国在全球治理中赢得了主动。

冲突期间,伊朗期待中国因中美对立而介入,但中国并未被其宣传牵制。6月22日,中国常驻联合国代表傅聪在安理会会议上表示,美国的空袭损害了其国际信誉,并呼吁各方避免进一步激化局势。中国外交部发言人多次重申和平解决争端的立场,显示其不愿卷入军事冲突。

这种克制有三大战略考量。首先,中国避免了与美国直接对抗,防止资源浪费和外交孤立。其次,中国维持了与中东各方的平衡关系,包括以色列和沙特等美国盟友,为未来外交保留了灵活性。最后,若中国高调支持伊朗,而冲突以停火迅速结束,中国可能面临战略失误的风险,损害其国际形象。

中国在中东的核心利益在于能源安全和“一带一路”倡议的推进。伊朗是中国的重要石油供应国,但中国同样与沙特、阿联酋等国保持密切贸易往来。军事介入伊朗可能破坏这些关系,导致经济损失。因此,中国选择通过经济合作而非军事支持来巩固与伊朗的关系。停火后,中国迅速加强与伊朗的石油贸易和基础设施投资,帮助其应对制裁压力。

2025年6月的冲突揭示了“中俄伊铁三角”的虚幻本质。伊朗的投机行为暴露其不可靠性,而中国通过克制选择避免了战略被动广信配资,展现了高超的外交智慧。未来,中东局势仍将充满变数,中国如何在复杂博弈中平衡利益、发挥作用,值得持续关注。

创通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。